胃がんとは?その基本的な理解

胃がんは、消化器系のがんであり、その早期発見が重要です。最近、胃がんの症状やなりやすい人の特徴について関心が高まっています。

そこで、胃がんについての基本的な理解を深めることが非常に重要です。

胃がんの定義や成り立ちから始まり、さまざまな種類や分類について詳しく見ていきます。

胃がんの定義と成り立ち

胃がんとは、胃の内側を覆う粘膜から発生する悪性腫瘍のことです。この病気の成り立ちを理解することは、胃がんの早期発見と予防に役立ちます。

胃がんは、正常な細胞が異常な細胞に変わることから始まります。この変化は、多くの場合、長期間にわたり進行します。不規則な食事や過度の飲酒、喫煙が胃がんのリスクを高める要因と考えられています。

ピロリ菌の感染が、胃がんに大きく関与していることも明らかです。

例えば、ピロリ菌感染者は、未感染者に比べて胃がんを発症するリスクが高いと言われています。

また、塩分の多い食事や、野菜や果物の摂取量が少ないといった食生活も、胃がんの要因として挙げられます。

これらの要素から、胃がんのリスクを理解し、できる範囲での予防策を講じることが大切です。

胃がんの成り立ちとそれに関連する生活習慣を知ることで、早期発見が促進され、適切な予防策が講じられるでしょう。

胃がんの種類と分類

胃がんにはいくつかの種類と分類があります。各種類の特徴を知ることで、症状の違いや治療法についての理解が深まります。

胃がんは、その組織学的特徴に基づき分類されます。例えば、最も一般的なものは腺がんであり、全胃がんの90%以上を占めています。

その他にも、少ないながらも存在するスキルス胃がんや、神経内分泌腫瘍を含む特殊なタイプもあります。

これらの種類によって、症状の出方や進行の速さ、治療法が大きく異なります。

例えば、スキルス胃がんは進行が早く、早期発見がより難しいとされています。

その一方で、一般的な腺がんは、内視鏡検査により比較的早期に発見されやすいことが多いです。

胃がんの種類を知ることで、適切な検査や治療を受ける際の指針となります。

胃がんの種類と分類を理解することは、適切な医療を選択し、治療を進めるために重要です。

胃がんの主要な症状とサイン

胃がんの症状を早期に見つけ出すことは非常に重要です。

胃がんになりやすい人ほど、日々の健康チェックが欠かせません。

胃がんの初期段階の症状は、注意深く観察することで早期発見が可能です。

しかし、進行してしまうと重篤な症状が現れることもあるため、タイムリーな対策が必要です。

診断が難しいことも多く、他の消化器系の病気と混同されやすいのが事実です。

胃がん特有の症状を把握することで、早い段階から治療を開始する手助けとなります。

初期段階の症状

胃がんの初期段階の症状は非常に軽微なことが多いため、見逃されやすいです。自覚症状がある場合は、早期に専門家の診断を受けましょう。

胃がんになりやすい人として、喫煙者や塩分を多く摂取する人などが挙げられます。彼らは他の人に比べて高いリスクを抱えています。

初期段階では、軽い胃の不快感や食欲不振、軽い胸焼けを感じることがあります。また、摂取した食物が消化不良を起こすことも。

これらの状態が続くようであれば、医療機関での検査を受けることが推奨されます。

胃がんの初期段階の症状を早期に発見し、早めに対応することが重要です。

進行した場合の症状

胃がんが進行した場合、より深刻な症状が現れます。これらの症状に気づいたら、すぐに医療機関で診断を受ける必要があります。

進行した胃がんは、食後の強い腹痛や体重減少を引き起こすことがあります。吐血や黒色便といった症状も顕著に現れることが。また、慢性的な貧血の兆候が見られることもあります。

日常生活に支障をきたすほどの症状であれば、一刻も早い治療の検討が必要です。

進行した胃がんの症状に気づき、適切な医療処置を受けることが大切です。

胃がんと他の病気との見分け方

胃がんと他の胃腸系の病気を区別するのは、一般的に難しいとされています。しかし、いくつかの特有の症状に注目することで、見分けるヒントになります。

胃がんなりやすい人は、胃潰瘍や慢性胃炎といった病気の症状と似ていることがあります。ただ、食欲不振や体重減少が急激に進んだり、明確な原因なしに痛みが続く場合には、胃がんの可能性を疑うべきです。具体例として、脂肪分の少ない食事を摂取しても重度の胃痛を伴う場合があります。

「これはただの胃炎なのか?」と疑問に思う場合は、医療機関を訪れ専門家の診断を受けましょう。

胃がんと他の病気を早期に見分けることが、治療の鍵となります。

胃がんになりやすい人の特徴

胃がんは日本で非常に多く報告されているがんの一つです。では、胃がんになりやすい人にはどのような特徴があるのでしょうか。本記事では、そのリスク要因を詳しく見ていきます。

胃がんのリスクを少しでも減らすために、どのような特徴を持つ人が胃がんになりやすいのか知っておくことは重要です。それでは、詳細について説明していきます。

年齢と性別の影響

胃がんになりやすい人には、特定の年齢層や性別があります。特に高齢者や男性です。

年齢が上がるにつれて、体の免疫力が低下し、細胞の生まれ変わりも遅くなります。これにより、胃細胞の異常が蓄積され、がん化するリスクが高まるのです。また、統計的に男性が胃がんを発症しやすいことが知られています。

日本では、特に50歳以上の男性が高リスクとされます。具体的なデータとして、国立がん研究センターの統計では、50歳を超えると胃がんの発症率が急激に増加する傾向があります。

年齢や性別によるリスク要因を把握しておくことは、早期発見や予防に役立ちます。

つまり、胃がんの予防策として年齢と性別を考慮した健康管理が重要です。

遺伝的要因と家族歴

遺伝的要因も胃がんリスクに影響を与えます。家族歴がある場合、胃がんになる可能性は高くなります。

家族に胃がんを患った人がいる場合、遺伝子変異が引き継がれる可能性があるため、注意が必要です。胃がんの発症には、特定の遺伝子変異が関与していることが研究で示されています。

例えば、血縁者に胃がんの既往歴がある場合、通常の2倍もリスクが上がるという報告もあります。実際に、国立がん研究センターのデータによると、家族歴がある個人は定期的な検診が推奨されています。

このように、遺伝的要因が関与する場合は、定期的な胃の検診および医師への相談が必要です。

生活習慣と食生活の関係

生活習慣と食生活は胃がんのリスクに直接影響を与えます。特に塩分の高い食事や喫煙、過度の飲酒はリスクを上昇させます。

高塩分の食品を摂取することが多い人は、胃の粘膜を傷つけやすくなります。また、喫煙は全身の健康に悪影響を及ぼし、過度の飲酒は胃の細胞を直接的に傷つけることがあります。

例えば日本の伝統食である塩辛い漬物や加工食品は、リスクを高める要因とされています。国立がん研究センターの調査では、塩分摂取量と胃がんの発症率には相関があることが示されました。

よって、健康的な食生活と適度なライフスタイルの見直しは、胃がんのリスク低減につながります。

感染症や過去の病歴によるリスク

胃がんのリスクを高める要因として、特定の感染症や過去の病歴も影響を与えます。特にヘリコバクター・ピロリ菌の感染は要注意です。

ヘリコバクター・ピロリ菌は胃に感染し、慢性的な炎症を引き起こします。この慢性的な炎症が、長期的に見て胃がんの発症を促進することがあります。

具体例として、この菌に感染している人は、未感染者に比べて6倍ものリスクを抱えると言われています。世界保健機関(WHO)も、ピロリ菌を胃がんの危険因子として認定しており、除菌治療が推奨されています。

従って、過去の感染症歴や病歴を知り、適切な検診や医療アドバイスを受けることが胃がん予防の一環となります。

胃がんの予防策と早期発見の重要性

胃がんのリスクを減少させるためには、予防策の実践と早期発見が重要です。

なりやすい人には特に、定期的な健康診断や生活習慣の改善が求められます。

胃がんの症状は初期には現れにくく、自覚症状が出た頃には進行していることが多いため、早期発見が大切です。

詳しく見ていきましょう。

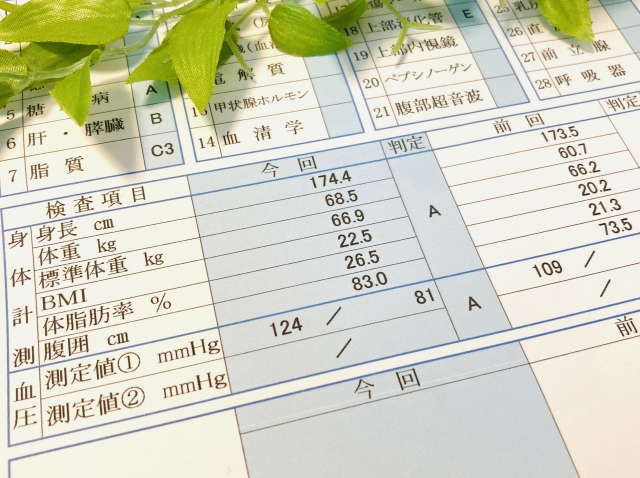

定期的な健康診断とその役割

定期的な健康診断は、胃がんの早期発見に大きな役割を果たします。適切な検査により、胃がんの前段階や初期症状を見逃さないことができます。

健康診断では、胃内視鏡検査やバリウム検査が行われます。その結果に基づいて、異常が見つかれば精密検査に進むことが推奨されます。

例えば、定期検査で早期の胃がんが発見されるケースが数多く報告されています。

これにより、最適な治療が早期に開始でき、治癒の可能性が高くなるのです。定期的な健康診断を受けることは、胃がんの予防・発見に欠かせません。

生活習慣の改善と食事の見直し

胃がんを予防するためには、生活習慣の改善と食事の見直しが欠かせません。なりやすい人は特にこれらに注意する必要があります。

胃がんの原因として、喫煙や過剰なアルコール摂取が挙げられます。したがって、これらを控えることは基本です。

また、食生活の面では、塩分の高い食品や加工食品の摂取を控え、野菜や果物を積極的に取り入れることが推奨されています。

例えば、日本では塩分摂取量が高いことが胃がんのリスクを高めるとされています。

バランスの良い食事を心がけ、健康的な生活習慣を実践することが、胃がん予防には効果的です。

感染症予防とワクチンの利用

胃がんの予防には、感染症の予防とワクチンの利用も重要です。特にピロリ菌感染は、胃がんとの関連があるため要注意です。

ピロリ菌の感染は、胃がんのリスクを高めることが知られています。検査や除菌治療を受けることで、そのリスクを軽減することが可能です。

例えば、一部の地域で行われているピロリ菌除菌によって、胃がん発症率が低下したという報告があります。

また、昨今では胃がん発症リスクを下げるために、定期的な感染症検査が推奨されています。

感染症予防とワクチンの利用は、胃がん発症リスクを低減する有効な手段です。

胃がんに関するよくある質問

胃がんは多くの人にとって不安の種となる病気です。特に、なりやすい人にとっては日々の関心事とも言えるでしょう。

ここでは、胃がんに関するよくある疑問について説明します。

胃がんは症状が現れにくいこともあり、早期発見が難しい病気です。そのため、早めにしっかりと知識を持っておくことが大切です。

胃がんはどのくらいの確率で発症するのか?

胃がんの発症確率は、年齢や生活習慣により異なります。総体的な視点で見ることが重要です。

統計によると、日本では年間およそ10万人が新たに胃がんと診断されます。特に40歳以上からリスクが高まる傾向があります。

喫煙や過度の飲酒、塩分の多い食事などがそのリスクをさらに上昇させる要因として知られています。

例えば、喫煙者の胃がん発症率は非喫煙者に比べて約2倍になるというデータがあります。こうした情報を元に、自分の生活習慣を見直すことが予防につながります。

発症確率を知り、適切な対策を考えることで、自身の健康を守ることができます。

胃がんの治療法にはどんな種類があるの?

胃がんと診断された場合、多様な治療法があるのでその選択肢を理解しておくことが重要です。

一般的な治療法としては、手術、化学療法、放射線療法が挙げられます。胃の早期がんであれば内視鏡的切除といった低侵襲の治療もあります。

具体的には、リンパ節を含む広範囲の胃切除が行われる場合もあり、その際には消化機能の変化も考慮されます。

最近では、分子標的薬と呼ばれる新しい薬剤の導入もあり、患者の病状に応じた柔軟な治療が可能になっています。適切な治療法の選択は医療チームと相談することで見えてくるものです。

自身の病状に合った治療法を選ぶことが、最良の結果を生む鍵となります。

胃がんでよくある誤解とは?

胃がんについては、いくつかの誤解が広がっています。これらの誤解を解消することで、正しい知識が得られます。

多くの人が「胃がんは症状があればすぐに診断できる」と考えがちですが、初期段階では症状がほとんどないことが多いです。胃の痛みや不快感は、他の軽い病気にも共通するため、注意が必要です。

また、「若者は胃がんにならない」との誤解も広がっていますが、実際には若い世代でも発症するケースがあり、遺伝的要因が影響することもあります。

「胃がんになりやすいのは特定の人だけ」と言うのも誤解であり、誰にとってもリスクが存在します。

誤解を防ぎ、正しい情報に基づいて胃がんと向き合うことが大切です。知識を持つことで、早期発見や予防に繋がる行動を取ることができます。

まとめ:早期発見と健康管理で胃がんのリスクを減らそう

胃がんは早期発見が非常に重要な病気です。

定期的な健康診断を受け、初期段階での症状に気を付けることが早期発見につながります。年齢や性別、遺伝的要因といったリスク要素を理解し、

生活習慣や食生活を改善することが予防策にもなります。

生活の中で規則正しい生活を心がけ、バランスの良い食事と適度な運動を取り入れることが大切です。

感染症予防やワクチンの利用も考慮し、健康管理を徹底しましょう。

胃がんのリスクを減らすために、日々の努力が大きな影響を及ぼします。